在和朋友闲聊时,朋友们多认为赵启斌的潇洒苍经的写经体书法可以定名为“落花体”书法最为深切有味,这是赵启斌“落花体”书法命名的一个由来,他也默认了这一称谓,认为他的草书、墨书书法也可以这样命名。他的“落花体”书法不由令人想到落花的审美意象,这在历代诗词中有关“落花”的诗词中都有所表现,如:“正是江南好风景,落花时节又逢君”(杜甫)、“昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家”(张若虚)、“洛阳女儿惜颜色,坐见落花长叹息”(刘希夷)、“流水落花春去也,天上人间”(李煜)、“落花人独立,微雨燕双飞”(晏几道)、“面旋落花风荡漾。柳重烟深,雪絮飞来往”(欧阳修)、“西风昨夜过园林,吹落黄花遍地金”(王安石)、“落花如梦凄迷,麝烟微,又是夕阳潜下小楼西”(纳兰性德)等等,历代诗人们创造出来的富有丰富艺术想象力和审美意象的诗意境象给人内心以深深的触动。古人见落花而伤怀,从中折射出对人世短促、美好事物容易陨落的感伤。缤纷的落花如人生的易逝、美人的迟暮,怎不让人感受到优美的落花所蕴含的这一感悟和情怀。尤其“犹为离人照落花”(张泌)、“落花人独立”、“流水落花春去也,天上人间”的诗意境象更给人以巨大的审美震撼。以“落花”审美意象作为对赵启斌书法审美特征、风格特色以及章法和结构的高度概括确实非常贴切。将赵启斌的经书体书法给予了高度的美学概括、哲学概括。

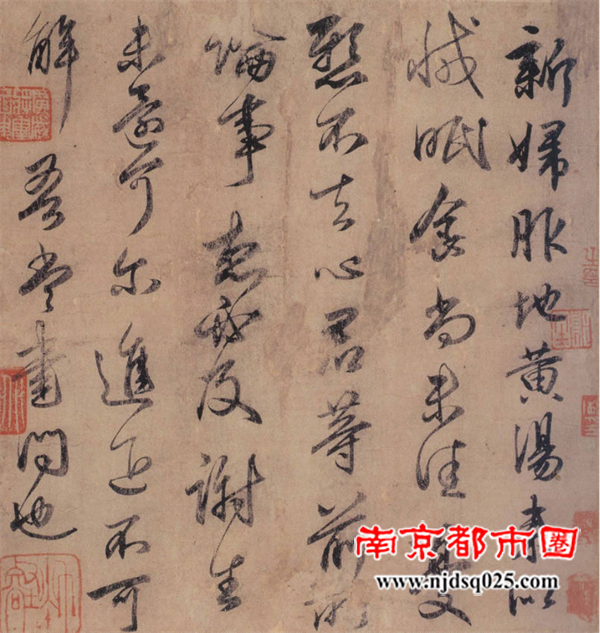

赵启斌同其他书法家的成长过程一样,也先后经历了一个广博而逐渐定型的取法阶段。他的这一类书法筑基于张迁碑、石门铭、石门颂、郑文公碑、瘗鹤铭、张猛龙碑以及欧阳询、褚遂良、虞世南、颜真卿、柳公权等人的书法,也吸收了墓志铭、经书体、竹木简的结体与笔法,取法相对比较芜杂。但由于多方取法,因而没有陷入仅仅取法一、二法帖中而无法走出自我的局面,相对于书法创作来说,他的这一取法确实利弊相参,但总的来说利大于弊。赵启斌在师法传统的过程中确定下了自己的创作走向和书法审美价值理想,为他的落花体书法提供了较为扎实的书法技法和技能储备。他的“落花体”书法显然是对于他的书法章法和结体而言的,然后才是笔法的疏密、虚实、聚散和敛放的安排。由于他的书法在章法上、结体上以及用笔上所呈现出来的疏密、聚散、虚实感,如同谢落的落花一样,构成一簇簇相对集合的群体,彼此映照、联络,所以被朋友们形象地名之为“落花体”。这是赵启斌书法所表现出来的最为明显的一种审美意象,尤其在他的写经体书法中将楷、隶、魏碑、墓志铭书法结合的作品中这一特征表现尤其明显。赵启斌师法传统书法,对于他面具有个性的书体自由组合和趋向实验性、变革性书法创作无疑提供了一个极好的渠道和基础。

赵启斌一直思考如何在有限的书法形式内将生灭、疾涩、起伏、出没、伸缩、大小、曲直、敛放、轻重、迟速、缓急、肥瘦、长短、偏正、欹侧、顺逆、虚实、浓淡、枯湿、藏露、聚散、隐显、明暗、肥瘦、悲喜、哀乐、生死、得失、是非、进退、有无、刚柔、展促、顾盼、回折、垂缩、左右、偏中、倚伏、向背、推让、起止、上下、仰覆、正变、开合、动静、阴阳、松紧、繁简、粗细、方圆、疏密、奇正、收放、敛放、雄秀、宾主、平险、高下、出入、多寡、抑扬、提按、使转、顿挫、老嫩、俯仰、曲直、呼应、让就、乱整、盈虚、参差、迟徐、留行、离合、伸缩、擒纵、生杀、正侧、雅俗、违和、犯同、一多、生熟、向背、燥润、清浊、快慢、古今、增减、远近、往来、行止、坐卧、愁喜、真幻、起结、断续、争让、巧拙、醒醉、详略、纵横、主从、难易、薄厚、强弱、损益、偃仰、狂狷、高低、妍丑、温猛、完破、同异、奇常、阖闢、清浊、生熟、新旧、诙雅、软硬、振摄、常变、维正、明暗、奇正、高深、巨微、枯荣、博约、黑白、美丑、生熟、精粗、深浅、宽窄、斜正、沉浮、勇怯、干枯、文武、斜正、欹侧等各种复杂的相互对立或辩证的关系表现出来,使人们能从中感触到复杂、综合而又高度统一的美、对如此复杂的世界万物的概括和抽象表达。这种审美意象确实宛若黄钟大吕发出的宏伟的音响,交响乐发出的浑厚的奏鸣。他的这一审美意象的出现和他的杂糅百家而自成一相的书法师法逻辑取向显然有着内在的一致,不断促进他的落花体书法创作手法和审美意象的形成。当然,他的这一审美价值的在他的行草书尤其大行草书法也有着非常鲜明的表现,所以有朋友说,“赵启斌已经将‘落花体’创作手法和审美意象向行草、大草、狂草过度了,不由让人想到杨凝式的天女散花般美感的呈现”。他自己也很得意,有时书写完毕也往往产生一点为之“提刀而立”、苍茫四顾之感。但起初这一具有综合意味的审美追求主要体现在“经书体”的创作与追求上,体现在书法章法布局、对空间意象群的安排上。

赵启斌的“落花体”书法往往给人以优美、浑雄的感触,宛若对生命与精神的映照所呈现出来的一种抽象的美感,同郑燮的六分半书所呈现出来的“乱石铺街”式的美感完全不同。“乱石铺街”有点呆板,无生命感和飘动的灵感,他的“落花体”书法应该是对出于人之生死、事之成败、物之盛衰这一物象进行概括所呈现出来的一种美感,带有生命的余热、眷恋和回眸,外在光影照射的斑斓与光芒倾泻的感触,有着年华易逝、美丽不再的伤感,有着伤春的意绪,有着乐曲的激扬与流淌的“风、雅、颂”的典雅等诸种审美内涵的呈现。类似这种大大、小小,错落有致,似落花般飘落下来的书法审美意象自然而又有趣,且不失天真浪漫,充满活力与生机,给观者带来无限的想象与回味!赵启斌的“落花体”书法呈现出沉静淳朴、高古纵逸的精神风貌,很有高僧参禅、幽谷空兰之感,有人说弘一法师、伊秉绶书法的这一书体有着弘一法师书法、伊秉绶书法相结合的趋向,古拙浑雄而秀美飘逸。由于他们的这一书法审美格调为人们所熟悉,赵启斌的这一书法审美特点比较容易为人们所认可、接受。但赵启斌作为美术史论家一直致力于书画研究和思考,显然不会为这两家所笼束,他自己也多次说过,并没有过多于专著这两家的笔法,有朋友点出后,他才对其加以留意,显然暗合的成分居多,这多半与他的惊人阅读和很高的艺术悟性有关,也才有如此的审美格调和他们书法审美意象的耦合。赵启斌的“落花体”书法整体上来看,应该是汉魏六朝书法结穴,然后顺隋唐一路书风走下来,所以才能有如此的精神气象、如此优美的审美意象的出现。他的“落花体”书法审美格调的形成,无疑是汉魏六朝浑朴飘逸、唐宋雄健峻整、明清清雅秀丽的综合与选择,也不乏他自己的审美追求与感悟。

艺术是书法家精神的载体,是书法家自我内心世界的真实映显。刘熙载《书概》曾说,“书者,如也,如其志,如其学,如其才,总之如其人而已”。正是在有情与无情之间、在生命与历史之间、在精神与物象之间,在事物的生灭、盛衰之间,赵启斌在他的“落花体”书法中留下了他自己的生命体验、审美价值追求和对世界的认识和感触,成为他无穷的艺术想象和精神情感的映射而存在。